三ヶ島葭子~命を削りながら歌い継いだ所沢ゆかりの歌人~

▲三ヶ島葭子資料室の様子

緊急事態宣言解除後、資料室の展示が再開されました。生前は与謝野晶子らの指導を受け、死後斎藤茂吉に「世の人々に三ヶ島さんのこの全歌集を少し重く見ていただきたいことを希ってやまないのである。」と言わしめた歌人。資料室ではボランティアガイドによる解説が定期的に行われていると聞いて、行ってみました。

▲三ヶ島葭子資料室の様子

緊急事態宣言解除後、資料室の展示が再開されました。生前は与謝野晶子らの指導を受け、死後斎藤茂吉に「世の人々に三ヶ島さんのこの全歌集を少し重く見ていただきたいことを希ってやまないのである。」と言わしめた歌人。資料室ではボランティアガイドによる解説が定期的に行われていると聞いて、行ってみました。

2020年6月16日取材カケミズ

目次

1 三ケ島公民館内の三ヶ島葭子資料室

▲資料室内の様子

旅先などでは交通機関を乗り継いででも展示資料を見にいくのに、身近にあると言うだけで見たことがないという展示資料は、ありませんか?私は生まれ故郷を突然離れて2年が経ちました。いつでも見られると思って見ず仕舞いになったものが沢山あります。引っ越して来てからといえば、三ヶ島葭子(みかじま よしこ)資料室もそのひとつ。自転車で行ける身近な場所なのに、今まで行ったことがありませんでした。

三ヶ島葭子は1886年、入間郡三ケ島村で生まれます。父親は小学校の校長でした。埼玉県女子師範学校に入学するも結核のため中退。その後様々な逆境の中で作品を作り続け、40歳で亡くなるまでに6000首以上の歌を残しています。

この資料室は、三ヶ島葭子の長女倉片みなみさんから資料を市に寄付をしたいという申し入れがあり、1994年三ケ島公民館の移転開館に合わせて開設されました。

三ヶ島葭子の年表、写真、直筆短歌、日記、手紙、交流のあった歌人の手紙類や、異母弟の俳優・左卜全の資料も展示されています。

▲資料室内の様子

旅先などでは交通機関を乗り継いででも展示資料を見にいくのに、身近にあると言うだけで見たことがないという展示資料は、ありませんか?私は生まれ故郷を突然離れて2年が経ちました。いつでも見られると思って見ず仕舞いになったものが沢山あります。引っ越して来てからといえば、三ヶ島葭子(みかじま よしこ)資料室もそのひとつ。自転車で行ける身近な場所なのに、今まで行ったことがありませんでした。

三ヶ島葭子は1886年、入間郡三ケ島村で生まれます。父親は小学校の校長でした。埼玉県女子師範学校に入学するも結核のため中退。その後様々な逆境の中で作品を作り続け、40歳で亡くなるまでに6000首以上の歌を残しています。

この資料室は、三ヶ島葭子の長女倉片みなみさんから資料を市に寄付をしたいという申し入れがあり、1994年三ケ島公民館の移転開館に合わせて開設されました。

三ヶ島葭子の年表、写真、直筆短歌、日記、手紙、交流のあった歌人の手紙類や、異母弟の俳優・左卜全の資料も展示されています。

2 ボランティアによる解説を定期的に開催

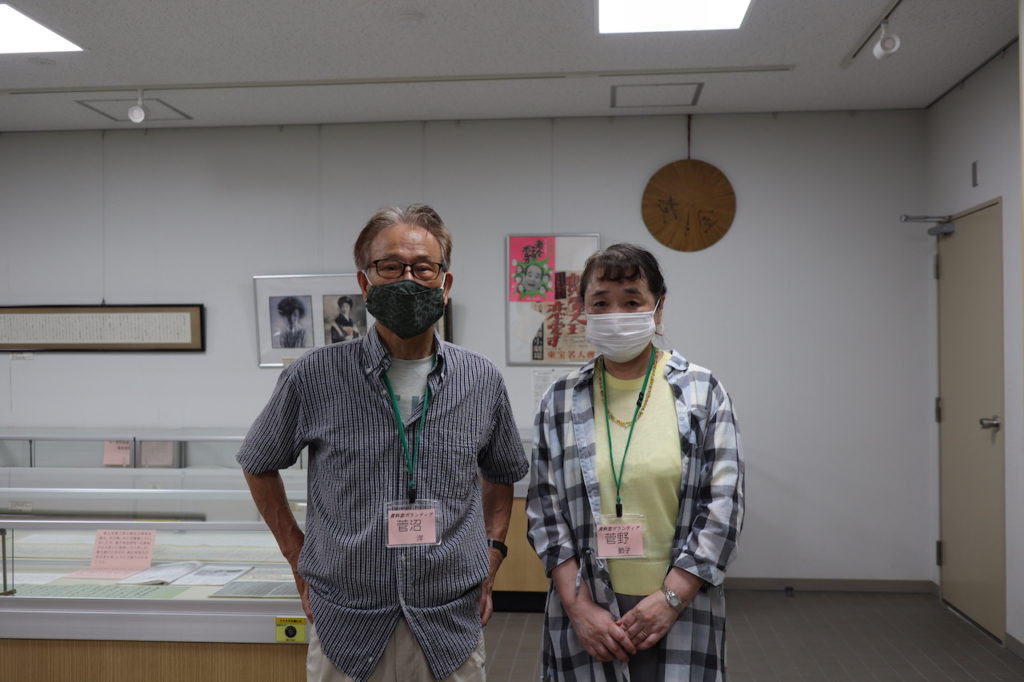

▲展示資料の解説をするボランティアの方(左 菅沼さん、右 菅野さん)

2007年、「三ヶ島葭子の会」の方々のご協力により三ヶ島葭子資料室市民ボランティア解説員による月一度の解説を開始しました。

特に予約の必要もなく随時質問に答えていただける形です。

私が資料室に着いた時、職員の方が展示ケースの消毒作業をされていました。ボランティアの方はマスク着用。交通のアクセスが便利なわけではないので、同じ時間帯に人が偶然密集する事態にはならなさそうです。

取材にあたり数冊の本を読んだだけだった私は、「こうに違いない」と思い込んでいるところがありましたが、ボランティアの菅野さんから、当時の法律が今と違うことや、ご遺族が戦火の中資料を守ったことなどを聞き、葭子は確かに大切に想われていたのだと考えが変わりました。

葭子が住んでいた場所の昔の表記についてや、菅野さんが知っている当時の地域の様子をお伺いできたことはとても貴重な経験でした。また、葭子に対して「埼玉県人らしい強さを持っている。」と感じる点などは、地元を知る人ならではの視点でした。

菅沼さんからは葭子が勤めていた小学校にも資料や当時のままのものが残されていて見ることができるということを教えていただきました。実際に行った時のエピソードなどを直接聞いて、書物やネットのデータでは感じることができない想いに触れることができました。

また職員の方が「すてきですよ。」と教えてくださった、額装されている娘への手紙は、一人で「資料」として見るより印象に残りました。思い入れのある方からの話を聞けるのは貴重な体験だと思います。

▲展示資料の解説をするボランティアの方(左 菅沼さん、右 菅野さん)

2007年、「三ヶ島葭子の会」の方々のご協力により三ヶ島葭子資料室市民ボランティア解説員による月一度の解説を開始しました。

特に予約の必要もなく随時質問に答えていただける形です。

私が資料室に着いた時、職員の方が展示ケースの消毒作業をされていました。ボランティアの方はマスク着用。交通のアクセスが便利なわけではないので、同じ時間帯に人が偶然密集する事態にはならなさそうです。

取材にあたり数冊の本を読んだだけだった私は、「こうに違いない」と思い込んでいるところがありましたが、ボランティアの菅野さんから、当時の法律が今と違うことや、ご遺族が戦火の中資料を守ったことなどを聞き、葭子は確かに大切に想われていたのだと考えが変わりました。

葭子が住んでいた場所の昔の表記についてや、菅野さんが知っている当時の地域の様子をお伺いできたことはとても貴重な経験でした。また、葭子に対して「埼玉県人らしい強さを持っている。」と感じる点などは、地元を知る人ならではの視点でした。

菅沼さんからは葭子が勤めていた小学校にも資料や当時のままのものが残されていて見ることができるということを教えていただきました。実際に行った時のエピソードなどを直接聞いて、書物やネットのデータでは感じることができない想いに触れることができました。

また職員の方が「すてきですよ。」と教えてくださった、額装されている娘への手紙は、一人で「資料」として見るより印象に残りました。思い入れのある方からの話を聞けるのは貴重な体験だと思います。

3 三ヶ島葭子の歌

▲いろいろあったけれど、ただひたすらに歌い続けました

展示資料室内で紹介されている歌を紹介します。

▲いろいろあったけれど、ただひたすらに歌い続けました

展示資料室内で紹介されている歌を紹介します。

所沢市生涯学習推進センターによる子供向けリーフレットより

雪ふれば何かうれしくおのづから足ぶみをして唱歌をうたふ(「少女号」大正9年2月号)(1920年) いつまでももの学びたきに卒業の日は近づきぬ三月きたりて(「少女号」大正9年3月号)(1920年) 雨降れば雨具をもちて学校に行くらん吾子のおもほゆるかな(「アララギ」大正10年6月号)(1921年) いつまでも水浴びやめず弟はくちびるの色むらさきなるに(「少女号」大正9年8月号)(1920年) 秋来たり我は肥れりあかつきの床にめざめて腹すくを覚ゆ(「アララギ」大正7年11月号)(1918年) ※以上は主に雑誌「少女号」に連載されていたものからの抜粋です。リーフレットには三ヶ島葭子に関する説明や歌の解説が書かれてあります。 『少女おもひで草ー「少女号」の歌と物語ー』(三ヶ島葭子著、秋山佐和子編・解説)という本をお勧めしていただきました。所沢市教育委員会による資料より

あめつちのあらゆるものにことよせて歌ひつくさばゆるされむかも(明治42)(1909年) 寂しさを歌ふ人なくなりし時ろをまの国は亡びしときく(明治43)(1910年) 君を見ん明日の心に先だちぬ夕雲赤き夏のよろこび(大正2)(1913年) 何よりもわが子のむつき乾けるがうれしき身なり春の日あたり(大正4)(1915年) 病めば子のやしなひがたく人のゐる湯ぶねの中に涙おとしぬ(大正5)(1916年) 百姓が車に積みて売りに来し漬菜を買へば氷こぼるる(大正7)(1918年) ふるさとの吾児を見にゆく汽車の銭つくるとこの日ぬひとりす我は(大正8)(1919年) わが家のまうへをとほる飛行船大いなるもの空をゆくかも(大正12)(1923年) この夕べ窓の板戸にはずみたるそのごむ毬は大きくあらん(大正15・昭和元)(1926年) 紙に吐きし啖赤からずわが窓にあたる障子の日かげのしづけさ(昭和2)(1927年)4 三ヶ島葭子の生涯についての本

歌はもちろんのこと、葭子が残し、ご遺族が守った日記は「明治、大正時代の自立した女性の精神史、近代短歌史、そして、社会の底辺に生きる庶子の生活記録としても貴重」なもの。(『歌ひつくさばゆるされむかも――歌人三ヶ島葭子の生涯』秋山佐和子著より) 葭子の生涯については評伝や小説化されたものがあるのですが…とにかく読みごたえがあります。 明治、大正の時代を一女性が逆境の中もがきながら生き、命を削るように思いを歌に昇華させていく人生は、あまりにも重厚で、よみふけってしまいました。 高知県出身者としてははっとするものをみつけました。郷土の女流作家大原富枝の『今日ある命――小説・歌人三ヶ島葭子の生涯』を読んだ時のことです。 それは三ヶ島葭子が、待ちわびていた尊敬する歌人・与謝野晶子からの手紙を受け取った時の様子なのですが…その胸の高鳴りを表現しているところ…。 一人称で書かれている、明治時代の関東に住む葭子の「心がふたふたと騒いで」いたのです。 地方の言葉にはどうしても標準語に置き換えられない微妙な表現があるものです。「心がふたふたする」は土佐弁独特の表現でして…、 ▲高知県出身の作家ではこの言葉以外ありえない場面だったかと思われます

この表現を見つけた私の心もふたふたしました。

『ある女人像――近代女流歌人伝』(吉屋信子著)にも三ヶ島葭子のことが書かれています。生前交流のあった著名人の証言が生々しいと感じたのですが、秋山佐和子の評伝によると、吉屋信子自身も実際葭子に会っていたと書かれていたのが興味深かったです。

今の状況下では、スペイン風邪が流行している頃の表記にもひきつけられました。(スペイン風邪が流行していた頃の所沢の様子はこちら)

▲高知県出身の作家ではこの言葉以外ありえない場面だったかと思われます

この表現を見つけた私の心もふたふたしました。

『ある女人像――近代女流歌人伝』(吉屋信子著)にも三ヶ島葭子のことが書かれています。生前交流のあった著名人の証言が生々しいと感じたのですが、秋山佐和子の評伝によると、吉屋信子自身も実際葭子に会っていたと書かれていたのが興味深かったです。

今の状況下では、スペイン風邪が流行している頃の表記にもひきつけられました。(スペイン風邪が流行していた頃の所沢の様子はこちら)

●参考図書

『歌ひつくさばゆるされむかも――歌人三ヶ島葭子の生涯』秋山佐和子著

『今日ある命――小説・歌人三ヶ島葭子の生涯』大原富枝著

『ある女人像――近代女流歌人伝』吉屋信子著

どんな逆境にあっても書き続けたその資料をご遺族が守り、今は展示資料室やボランティアの方々が大切にして伝えています。

三ヶ島葭子の世界に触れてみてはいかがでしょうか?

●三ヶ島葭子資料室

所沢市三ケ島まちづくりセンター(公民館)内

所沢市三ケ島5-1639-1

04-2948-1204

所沢市HPの三ヶ島葭子資料室に関するご案内は こちら

所沢市生涯学習推進センター

(ふるさと研究担当)04-2991-0308

見学時間 午前8時30分~午後5時

休室日 月曜日、祝日、年末年始

入場料 無料

展示解説開催日

偶数月の第3火曜日と奇数月の第3土曜日

※団体での見学など、開催日以外の解説が必要な際は生涯学習推進センターふるさと研究グループまでご相談を!

解説時間 午前10時~午後3時

●三ヶ島葭子歌碑所在地

所澤神明社

所沢市宮本町1-2-4

中氷川神社

所沢市三ケ島5-1691-1

徳雲院

東京都あきる野市乙津511